○斑鳩町不妊治療・不育治療費助成金交付要綱

令和7年3月25日

要綱第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般不妊治療・不育治療(第6条・第7条)

第3章 生殖補助医療及びこれに合わせて行われる先進医療(第8条―第10条)

第4章 雑則(第11条―第13条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)が負担する不妊治療又は不育治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この要綱において自己負担額とは、不妊治療又は不育治療について、治療に関する給付が行われた場合において、その治療の提供を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料、個室料等の治療以外の費用は除くものとする。

3 この要綱において生殖補助医療に係る治療期間の初日とは、治療計画を作成した日(治療計画を作成しない場合は、採卵準備のための薬品投与の開始等の日)をいい、1回の治療とは、治療計画の作成(治療計画を作成しない場合は、採卵準備のための薬品投与の開始等)から、治療終了日(医学的に当該生殖補助医療が終了する日(原則として妊娠判定日))までの生殖補助医療の実施の一連の過程をいう。なお、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合については、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。

(対象者)

第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、申請日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

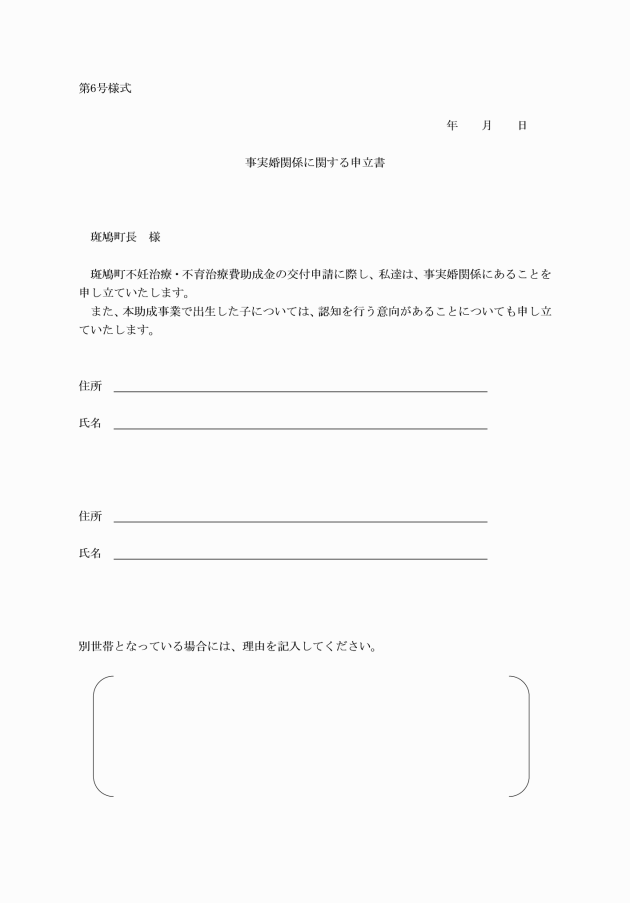

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている者又は事実婚関係にある者

(2) 受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、夫婦の両方又はいずれか一方が引き続き1年以上本町に居住している者

(3) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする医療機関において、不妊症又は不育症と診断され、治療を受けている者

(4) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者

(5) 町税を滞納していない世帯に属する者

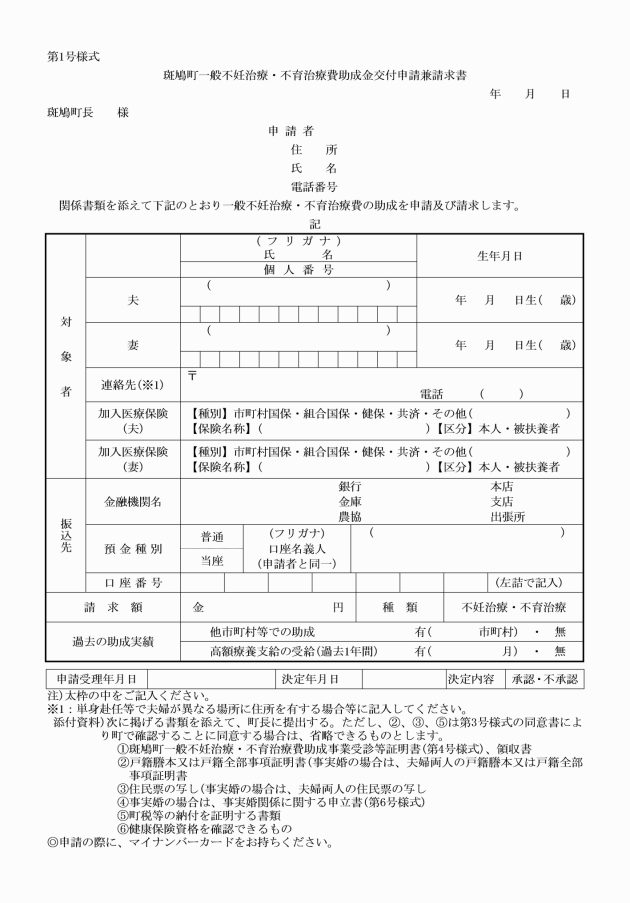

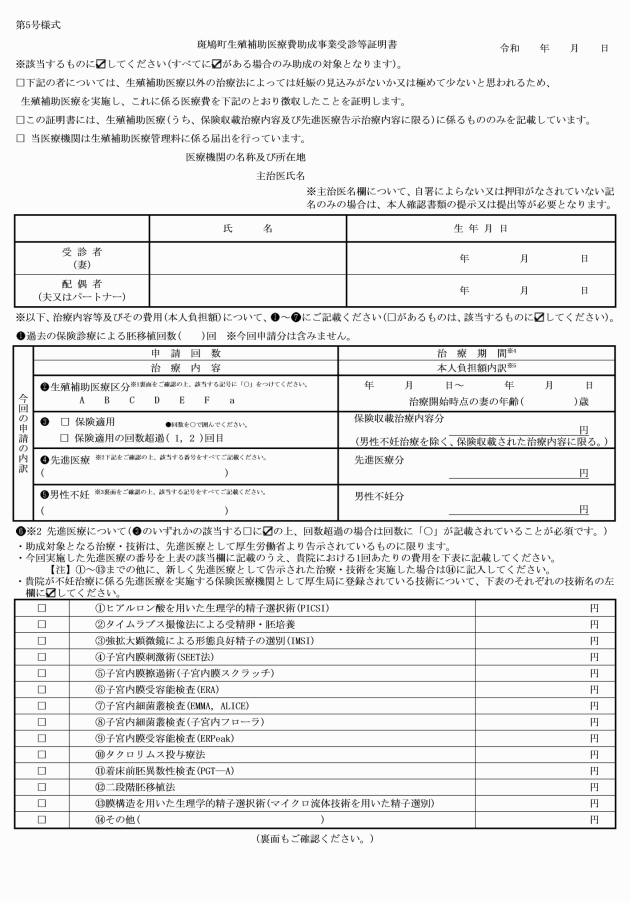

(助成金の交付申請)

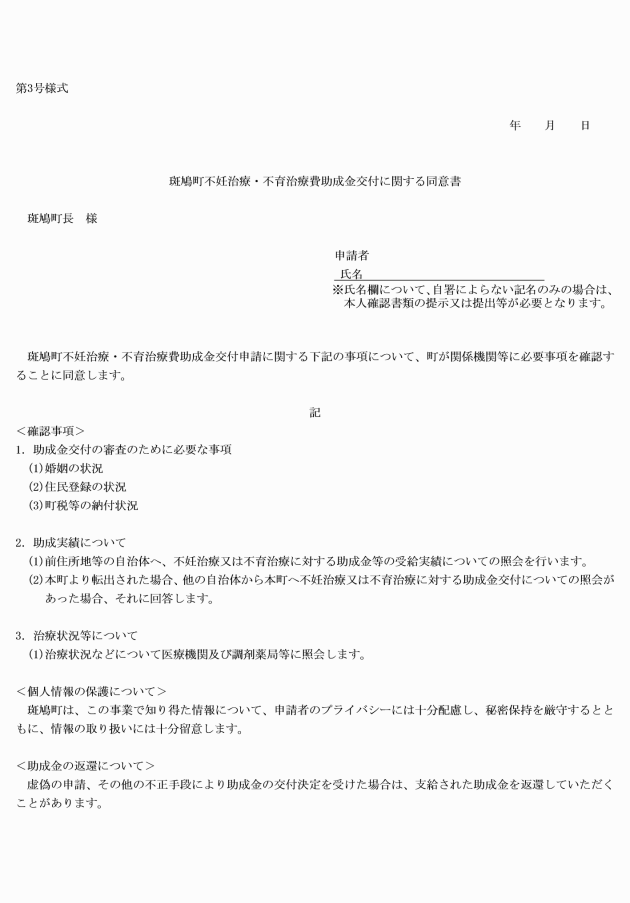

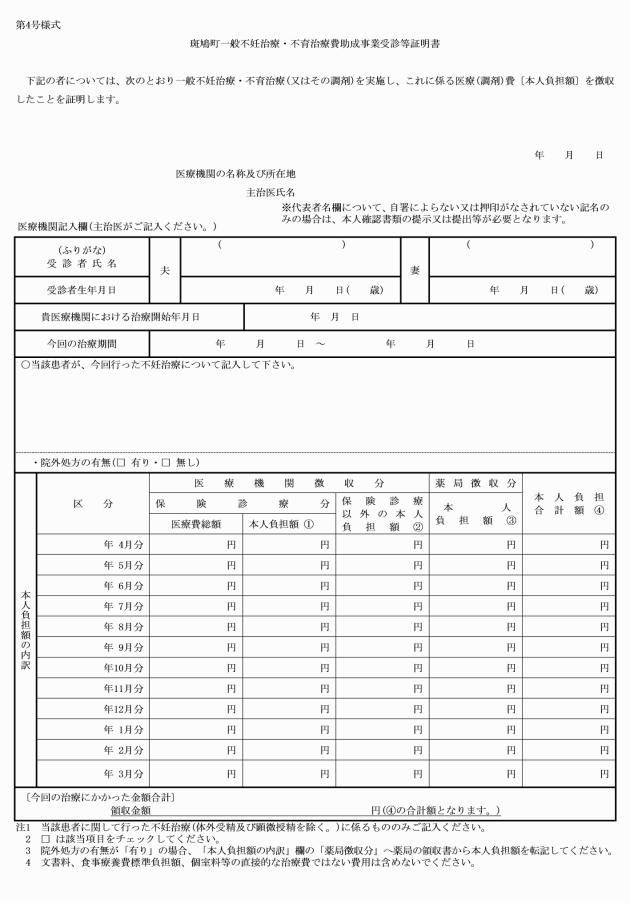

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付申請兼請求書(第1号様式。以下「一般不妊・不育治療申請書」という。)又は斑鳩町生殖補助医療費助成金交付申請兼請求書(第2号様式。以下「生殖補助医療申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長がやむを得ない理由があると認めた場合を除き、治療を受けた日(生殖補助医療にあっては、生殖補助医療に係る治療期間の初日)の属する会計年度の翌年度末日までに町長に提出しなければならない。ただし、次の第3号、第4号及び第6号に掲げる書類は、斑鳩町不妊治療・不育治療費助成金交付に関する同意書(第3号様式)により町が確認することに同意する場合は省略できるものとする。

(2) 治療に係る領収書

(3) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(事実婚の場合にあっては、夫婦両人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書)

(4) 住民票の写し(事実婚の場合にあっては、夫婦両人の住民票の写し)

(5) 事実婚の場合にあっては、事実婚関係に関する申立書(第6号様式)

(6) 町税等の納付を証明する書類

(7) 被保険者等であることを証明する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

第2章 一般不妊治療・不育治療

(対象となる治療等)

第6条 助成の対象となる治療は、医療機関において受けた一般不妊治療又は不育治療(不妊症又は不育症の診断のための検査及び治療効果を確認するための検査を含む。)とし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる一般不妊治療又は不育治療

(2) 医療保険各法の適用とはならない一般不妊治療又は不育治療。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療又は代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。以下同じ。)による治療法は対象としない。

(助成内容)

第7条 助成金及び助成期間については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成金の交付は、一般不妊治療又は不育治療を受けた会計年度ごとに行うものとし、1会計年度につき1回とする。治療が1会計年度を超えて継続している場合も同様とする。

(2) 一般不妊治療についての助成金の額は、1組の夫婦に対して治療に要した自己負担額の範囲内とし、1会計年度あたり5万円を上限とする。

(3) 不育治療についての助成金の額は、治療に要した自己負担額の範囲内とし、1会計年度あたり7万円を上限とする。

(4) 助成期間は、1子(妊娠12週以降の死産を含む。以下同じ。)につき初めて一般不妊治療又は不育治療に係る助成を受けた日の属する年度から5年間とする。

2 夫婦のどちらか一方が、他市町村において申請日の属する年度内に同種の助成を受けている場合は、助成しないものとする。

3 夫婦が町から転出した場合は、転出した日までに受けた治療に係る費用を助成するものとする。

第3章 生殖補助医療及びこれに合わせて行われる先進医療

(1) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者

(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

(対象となる治療等)

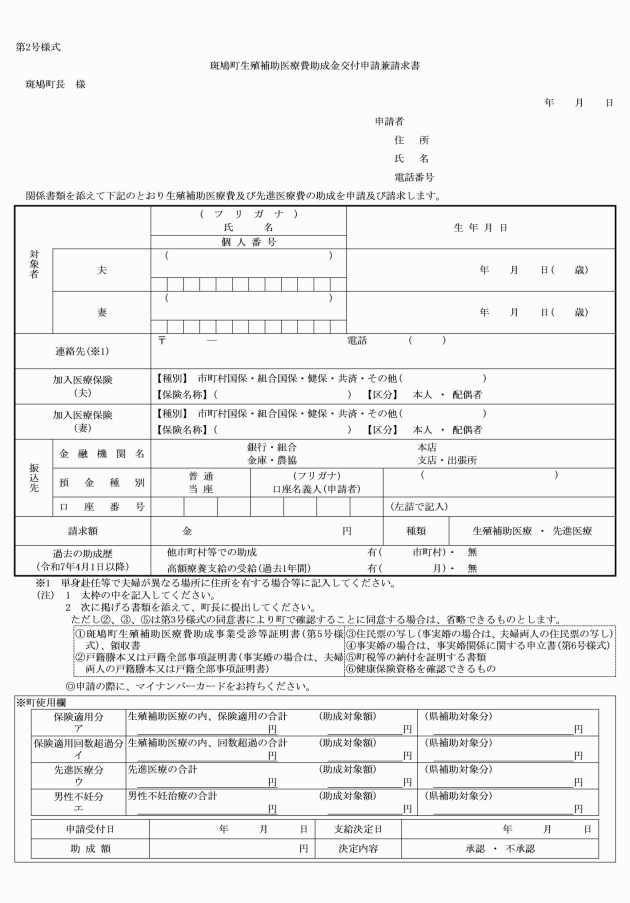

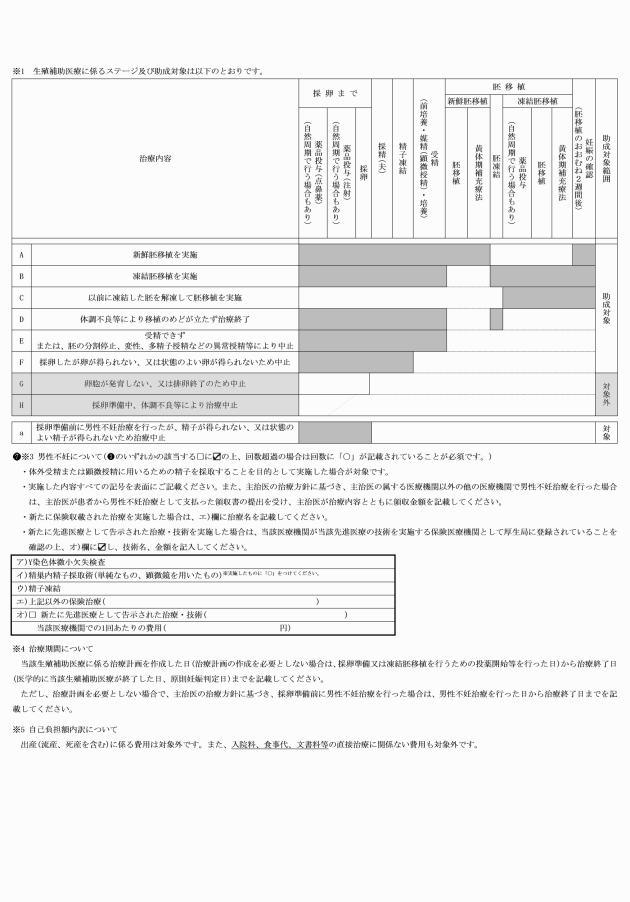

第9条 補助の対象となる治療は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において実施する令和4年4月1日以降に保険収載された不妊治療のうち、奈良県不妊治療費助成を行う市町村への補助事業実施要綱別表1に掲げる生殖補助医療(男性不妊治療を含む。以下同じ。)及び別表2に掲げる先進医療であって、治療期間の初日が令和7年4月1日以降の治療とする。

(1) 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの

(2) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(4) 代理母によるもの

(5) 保険診療と保険外診療とを組み合わせて行う混合診療によるもの

(助成内容)

第10条 助成金の額については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険診療により実施した生殖補助医療についての助成金の額は、治療1回に要した費用のうち、高額療養費を除く自己負担額の2分の1の範囲内とし、5万円を上限とする。

(2) 保険適用の回数の上限を超過して行った生殖補助医療についての助成金の額は、治療1回に要した費用のうち自己負担額の2分の1の範囲内とし、15万円を上限とする。

2 助成対象となる胚移植術の回数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険診療により実施した治療に対する補助の対象となる回数は、1子につき初めて保険診療で実施した生殖補助医療に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は6回、40歳以上43歳未満であるときは3回に至るまでとする。

(2) 保険適用の回数の上限を超えて実施した治療に対する補助の対象となる回数は、1子につき、令和7年4月1日以降に実施した回数が2回に至るまでとする。

(3) 1回の治療とは、治療計画の作成から、医学的に当該生殖補助医療が終了する妊娠の確認等までの生殖補助医療の実施の一連の過程をいい、以前に凍結した胚におる胚移植を実施した場合については、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

3 助成金の交付は、生殖補助医療及び先進医療1回の治療につき1回とする。

4 夫婦のどちらか一方が他市町村において申請日の属する年度内に同種の助成を受けている場合は、助成しないものとする。

5 夫婦が町から転出した場合は、転出した日までに受けた治療に係る費用を助成するものとする。

第4章 雑則

(助成金の返還等)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者に対し、交付決定を取り消し、又は助成金の交付を受けた者に対し、支給した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(個人情報の保護)

第12条 本事業に当たっては、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱の廃止)

2 斑鳩町一般不妊治療・不育治療費助成金交付要綱(平成24年2月斑鳩町要綱第4号)は、廃止する。ただし、令和7年3月31日以前に受けた治療に対する費用負担については、この要綱施行後も、なおその効力を有する。